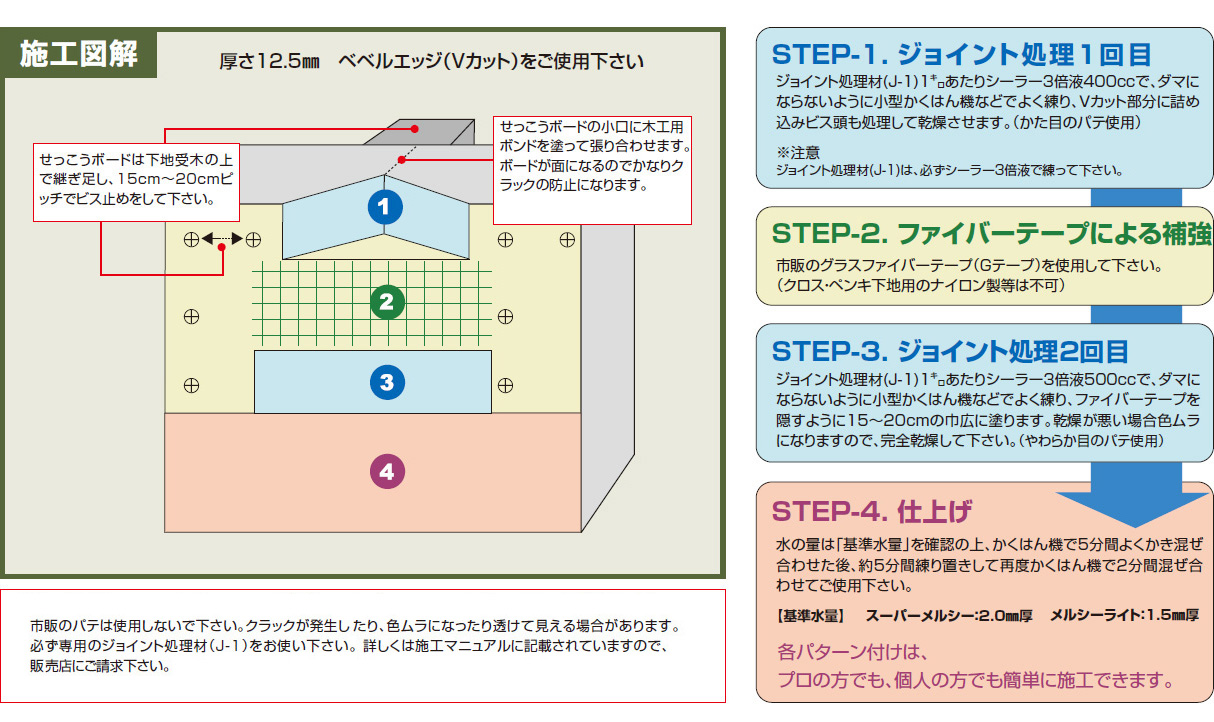

How to Coat新規せっこうボード直塗りの施工手順

せっこうボードであれば、ジョイント処理後直接塗ることが出来、下地材が不要なので施工単価が安くなります。 合成樹脂エマルションが入っていないので、こて伸びがよく、べとつきもなくこて切れもいいので、プロの方でも個人の方でも施工することが出来ます。

-

step.1ジョイント処理1回目

ジョイント処理材(J-1)1kgあたりシーラー3倍液400ccで、ダマにならないように小型かくはん機などでよく練り、Vカット部分に詰め込みビス頭も処理して乾燥させます。(かた目のパテ使用) ※ジョイント処理材(J-1)は、必ずシーラー3倍液で練って下さい。

-

step.2ファイバーテープによる補強

市販のグラスファイバーテープ(Gテープ)を使用して下さい。 (クロス・ペンキ下地用のナイロン製等は不可)

-

step.3ジョイント処理2回目

ジョイント処理材(J-1)1㌔あたりシーラー3倍液500ccで、ダマにならないように小型かくはん機などでよく練り、ファイバーテープを隠すように15~20cmの巾広に塗ります。 乾燥が悪い場合色ムラになりますので、完全乾燥して下さい。(やわらか目のパテ使用)

-

step.4仕上げ

水の量は「基準水量」を確認の上、かくはん機で5分間よくかき混ぜ合わせた後、約5分間練り置きして再度かくはん機で2分間混ぜ合わせてご使用下さい。 【基準水量】

スーパーメルシー:2.0㎜厚 / メルシーライト:1.5㎜厚

各パターン付けは、個人の方でも簡単に施工できます。

How to Coat新規せっこうボード直塗りの施工手順

-

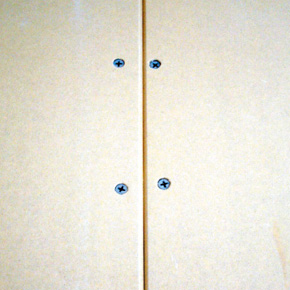

1-1

ジョイントが動かないように、ビス留めは15~20㎝ピッチでしっかり留める。

-

1-2

せっこうボードを切った部分は、水引きが異なるのでシーラー2倍液を始めに塗ってからジョイント処理。

-

2

ちり際は養生テープ。ビニールクロスはタッカー留めが必要。(タッカーは、せっこうボード・ベニヤ下地。コンクリート下地は剥がす。

-

3

ジョイント処理(J-1)の一回目は固めのパテ使用。二度目はもう少し柔らかくてよい。

-

4

J-1でビス頭とジョイント処理(2回)。

-

5-1

下地が、コンクリート・石膏中塗り、漆喰、珪藻土等はシーラー処理が必要。

-

5-2

ベニヤ・木部は、アク止め。

-

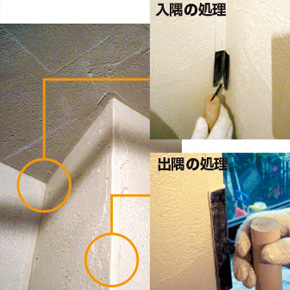

6

出隅・入隅もGテープとJ-1処理。

-

7

基準水量でも、始めの2~3分は硬いのでここで水を追加しない。

-

8

4~5分経てばソフトクリーム位の柔らかさになる。

-

9

しっくいよりだいぶ固めに練り上げる。水を入れすぎると伸びが悪くなり仕上げも悪くなる。(成功例/失敗例参照)

-

10

天井・壁も、せっこうボードに直接施工。

-

11-1

仕上げ(写真は木ごてランダム)お好みでヘッドカット。

-

11-2

柔らかいもので軽くなでる。(写真は下敷き)

-

12

出隅・入隅を押さえると綺麗に仕上がる。

-

13

養生しておけば、テープを剥がせばラインが綺麗に出る。

-

14

仕上げ。ちり際を綺麗にして完成。

Right / Mistake成功例 / 失敗例

メルシーシリーズは骨材が入っていますので、薄く塗ると右の写真のように骨材が転がってスジが入り見た目もよくありません。 施工厚で塗ると左写真のように綺麗に仕上がります。ただし、塗り方によっては意図的に骨材を転がして、右写真のようにワザとスジを入れる場合(デザイン)もあります。

-

成功例

-

失敗例

Maintenance珪藻土施工後のメンテナンス方法

メンテナンスは簡単です。日常のお手入れもほとんど必要ありません。弊社製品「メルシー・シリーズ」の清掃・補修方法です。 他社製品で施工された珪藻土壁は、以下の方法では清掃・補修できないことがあります。メンテナンス方法は、施工マニュアルでさらに詳しく解説しています。 施工マニュアルは別途ご請求下さい。無料で送付いたします。

-

日常のお手入れについて

ビニールクロスとの最大の違いは、静電気があるかないかです。ビニールクロスは、静電気があるのでほこりがくっついてしまい汚れていきます。 メルシーは静電気がないので、ほこりは乗っかっているだけなので、普段のお手入れは、ハタキや掃除機のブラシの柔らかいものでほこりは簡単に取れます。

-

はじめにご用意頂く物

霧吹き、マスク、ヘラ、ビニール袋、ゴム手袋(薄手の物)、プラスチック消しゴム、ふるい(なるべく細かいもの) 、キッチン用漂白剤、#800位のサンドペーパー、やわらかい布またはやわらかいスポンジ。

-

メンテナンス時のご注意

材料には消石灰を含んでいますので、粉体を吸い込むとむせますので、マスクの着用をお勧めします。 材料を水で練るとアルカリ性になりますので肌に直接触れないようにゴム手袋の着用をお勧めします。触れた時は、すぐに水で洗い流して下さい。

-

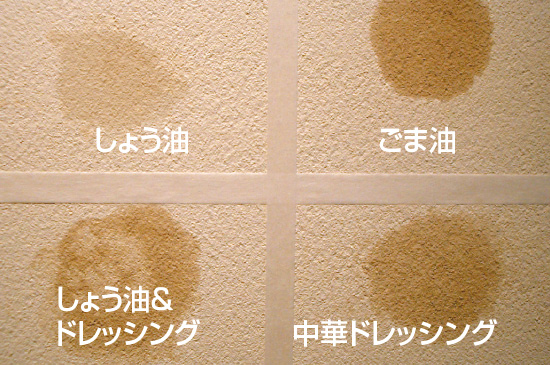

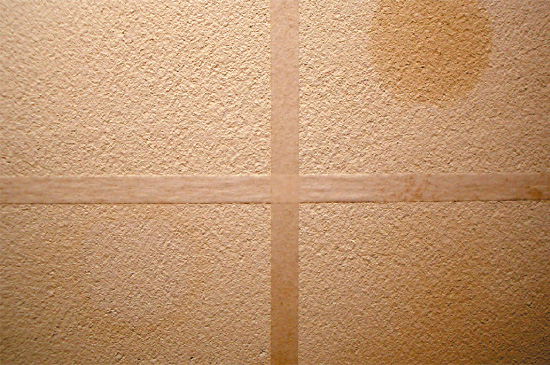

汚れの場合

手垢、鉛筆、物がこすれた痕などはプラスチックの消しゴムで軽くこすって下さい。醤油、コーヒー等の水溶性のシミ汚れは、霧吹きで一日に2~3回水をかけて乾燥させるを繰り返して下さい。 又は、柔らかい布にキッチン用漂白剤の3倍液をつけて染み抜きをする要領で落として下さい。

汚れた部分に毎日1回霧吹きで水をふきかけます。ごま油は多少シミになりますが、しょう油は2~3日でシミが消えました。

-

絵や写真を飾りたい

ピクチャーフック、ピクチャーレール、コルクボードを貼る等をお勧めします。ビス、画鋲はキズが残ります。

-

数年後、塗り重ねしたい

シーラー処理後、施工出来ます。施工マニュアルのコンクリート・モルタル塗りかえの手順に従い施工して下さい。

-

クラックの修理

-

入隅のクラックの場合

出隅はまず、クラックは入りません。 たまに、入隅にはヘアークラックが出る場合があります。 この場合は、爪かコテの入隅用の先の尖ったコテで軽く、クラック部分を削ります。色が濃いものは、多少白っぽく なりやすいので軽く削って下さい。その後、小さい霧吹きで水を1~2回ふり掛けて終了です。

※霧吹きはシーラーを20倍に薄めて霧吹きでかけて下さい。 -

ヘアークラックの場合

同じ品番の材料を、目の細かいふるいでふるい、骨材や繊維を取り除いた粉を作り、パンスト等に入れてヘアークラックの上から軽くこすりつけ、 回りについた粉を軽くはたいてから、霧吹きで軽く水をかけます。乾燥してクラックが目立たなければ終了です。

-

-

上の方法でクラックがまだ目立つ場合

同じ品番の材料を目の細かいふるいでふるい、骨材や繊維を取り除いた粉をビニール袋の中に入れ、この中に粉の5割くらいの水を入れ、ソフトクリーム位の硬さに練って下さい。 クラック部分の周りに霧吹きでたっぷりと水をかけ(タオルで垂れてくるのを押さえながら)薄手のゴム手袋をして塗った粉をクラックにそっとすり込みヘラや柔らかい下敷きで平らにして すぐにはみ出た粉を乾いたやわらかい布又は、やわらかいスポンジでふき取り乾燥させます。はみ出した粉が残っていると色ムラになりやすいので注意して下さい。

-

木部が動いてクラックが発生

-

同じ品番の粉をふるいでふるう

-

ふるった粉を指でクラックの中にすり込む

-

1~2回霧吹きで水をかけて終了

-

-

キズの補修

-

小さいキズの補修

補修用の粉の作り方、キズの回りへの水掛けは、上記赤字部分と同じ処理をして下さい。 薄手のゴム手袋をして材料をキズにそっとすり込みヘラや柔らかい下敷きで平らにしたり、パターンに合わせて ならし、すぐにはみ出た材料を乾いたやわらかい布又は、やわらかいスポンジでふき取り乾燥させます。 はみ出した材料が残っていると色ムラになりやすいので注意して下さい。

-

大きなキズの補修

同じ品番の材料をふるいにかけないでビニール袋の中に入れ、水でソフトクリーム位のかたさに練ります。 後の補修方法は、小さなキズの補修と同様です。 ※ へこみの無いキズは#800位の目の細かいサンドペーパーで軽くこすって下さい。

-

キズの補修は先に霧吹きでたっぷり水をかける

-

ふるった粉をこてや指でキズを埋める

-

補修部分のまわりについた材料を拭き取り終了

-